云南天文台在太阳黑子本影波的驱动源方面取得新进展

中国科学院云南天文台抚仙湖太阳观测和研究基地的硕士研究生张鑫生和导师闫晓理研究员等人利用界面区成像光谱仪(IRIS)以及其它望远镜的数据,针对太阳黑子中色球层本影波的精细结构和驱动源进行了详细的研究。相关研究成果“Origin of the Chromospheric Umbral Waves in Sunspots”于近期发表在国际期刊《太阳物理》(Solar Physics)上。

本影波是在太阳黑子的本影内发生的一种波动现象,按照形态结构的不同可以将本影波的精细结构分为波纹状模式和螺旋波模式。随着观测水平和计算能力的提高,越来越多的研究表明本影波的本质是沿着磁力线向上传播的慢磁声波。然而,目前还不清楚这些慢磁声波是由声学波(p模)驱动还是由磁对流所产生。

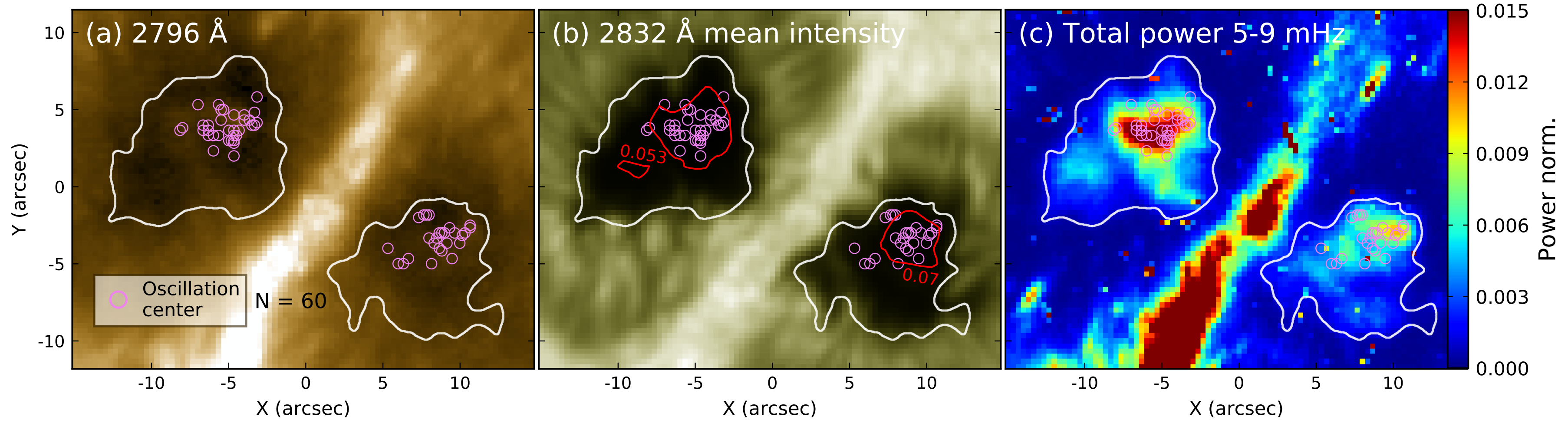

为了揭示太阳黑子中本影波驱动机制,张鑫生及其合作者主要基于IRIS SJI 2796 Å成像数据详细研究了活动区NOAA 13023中两个太阳黑子的色球层本影波的精细结构(如图1所示),并进一步统计分析了本影波起源的空间分布。通过追踪螺旋波模式的运动,他们首次发现在本影内会同时存在两个单臂螺旋波模式,这两者可以在相同或者相反的方向进行旋转。此外,通过统计单臂螺旋波模式的振荡中心(定义为螺旋波模式首次出现的位置)在本影内的空间分布(如图2所示),他们发现色球层本影波在5-9 mHz高振荡功率区域反复地触发,并且大部分的本影波发生在本影的暗核和强磁场区域,而不是暗核之外那些磁对流更强的区域。因此,该研究表明色球层本影波很可能是由p模驱动的。

该项研究获得了中国科学院基础与交叉前沿科研先导专项(B类)、国家杰出青年基金、中国科学院青年创新促进会、云南省太阳物理与空间目标监测重点实验室等项目的支持。

图1:活动区NOAA 13023中两个太阳黑子的观测。(a)GST TiO 7057 Å图像;(b)IRIS SJI 2832 Å图像;(c)IRIS SJI 2796 Å图像;(d)SDO/HMI 总磁场强度图。

图2:(a)基于IRIS SJI 2796 Å数据统计得到的单臂螺旋波模式的振荡中心在本影内的空间分布;(b)IRIS SJI 2832 Å平均强度图,其中红色等高线表示本影内的暗核区域;(c)基于IRIS SJI 2796 Å数据计算得到的5-9 mHz总振荡功率图。

附件下载: