云南天文台在并合致塌缩型超新星光变研究中取得新进展

近日,中国科学院云南天文台副研究员吴程远及其合作者研究了氧氖白矮星与碳氧白矮星并合天体发生超新星爆炸后的光变演化,发现这类超新星爆炸可以解释Icn型超新星2019jc的观测特征,暗示了这类超新星可能存在不同的起源。这一成果以"Light curves of the explosion of ONe WD+CO WD merger remnant and type Icn supernovae"为题发表在2024年5月31日出版的《天体物理学杂志快报》(The Astrophysical Journal Letters)上。

Icn型超新星是近年来新发现的一类相互作用型超新星。这类超新星的早期光谱很蓝,并呈现出爆炸抛射物与贫氢氦(富碳氧氖)星周物质相互作用的窄发射线。它们演化得很快并且峰值光度很高。光极大后,爆炸抛射物逐渐变得光学薄,它们的光谱演变得更类似于Ibc型或Ibn型超新星。目前为止,仅有五颗Icn型超新星被发现,因此它们是十分稀有的,并受到广泛的关注。Icn型超新星的前身星尚不明确,前人提出了一系列前身星模型试图解释其观测特征,例如:(1)沃尔夫-拉叶星;(2)沃尔夫-拉叶星塌缩成黑洞产生的亚相对论喷流与星周物质相互作用;(3)极端壳层剥离超新星等。然而目前尚无任何一个前身星模型能够解释Icn型超新星的全部观测特征。

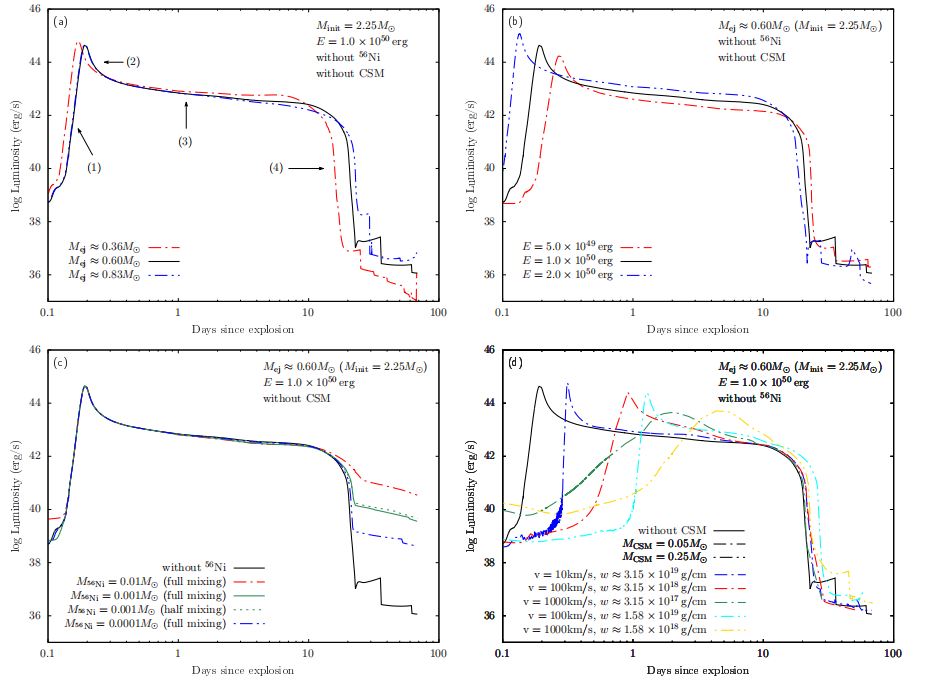

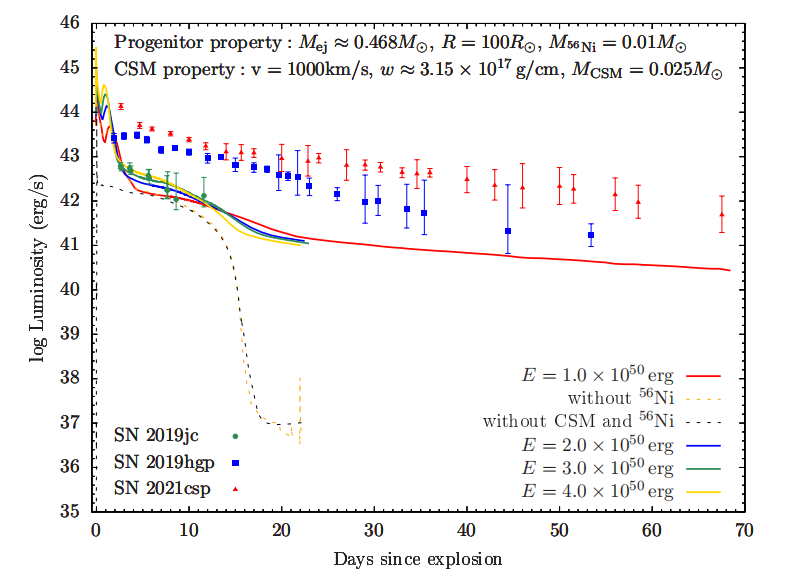

超钱德拉塞卡质量的氧氖白矮星与碳氧白矮星并合天体能够产生电子俘获型超新星爆炸。在发生超新星爆发前,并合天体会演化为巨星,并通过星风物质损失产生贫氢氦的星周物质。当超新星爆炸后,抛射物与星周物质发生相互作用,理论上能够产生类似Icn型超新星的相互作用窄线。吴程远等人详细研究了双白矮星并合产生的超新星爆炸的光变曲线(见图1),发现该模型能够解释Icn型超新星2019jc的观测特征(见图2),暗示了其特殊的起源。这一工作促进了人们对Icn型超新星的认识。

该成果受到国家自然科学基金支持。

图1. 双白矮星并合产生的超新星爆炸的光变曲线。图(a)-(d)分别展示了抛射物质量、爆炸能量、Ni质量以及星周物质性质对光变曲线的影响。

图2.来自于双白矮星并合的超新星光变曲线能够解释Icn型超新星2019jc(绿点)的光变特征。

附件下载: