云南天文台在双层暗条的形成机制方面取得新进展

近期,国际天文期刊《天体物理杂志快报》(Astrophysical Journal Letters)以“Deciphering the Formation and Dynamics of Double-decker Filaments through Component Magnetic Reconnection” 为题在线发表了中国科学院云南天文台在探究暗条分裂与双层暗条形成机制方面的新进展。哈尔滨工业大学(深圳)教授申远灯与云南天文台副研究员毕以为通讯作者,云南天文台研究生刘东旭为论文第一作者。

过去的观测研究认为,暗条的分裂通常由暗条爆发机制导致,分裂后的暗条在上升与爆发过程中会形成短暂存在的双层暗条,这是双层暗条的一种重要的形成机制。这样的机制要求暗条的分裂与爆发特征在时间上高度一致,与过去的许多观测相符。

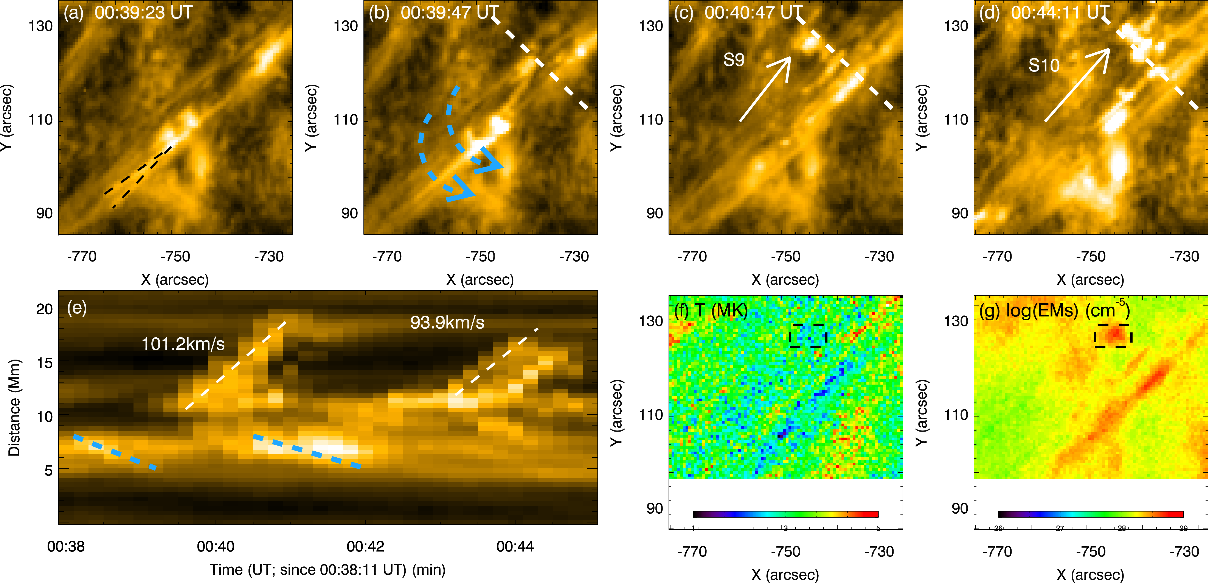

中国科学院云南天文台与哈尔滨工业大学(深圳)的研究团队,利用SDO/AIA以及STEREO/EUVI多平台联合观测数据,首次报道了一次由分量重联机制导致暗条分裂的事件。该暗条的分裂起始时间,比爆发特征的出现早了一个多小时,这表明该暗条分裂事件不像过去许多观测事件那样由暗条爆发机制导致分裂;在分裂过程中,暗条内部出现大量的垂直小型喷流,其动力学特征与近年来发现于冕环中由小角度错位的磁感线的分量重联所导致的纳喷流类似。这表明暗条编织状磁绳内部可以发生分量重联,并使得组成暗条的多簇磁力线在重联后变的更加平行,导致磁绳分裂。

值得一提的是, 该研究直接观测到了具有小角度错位的增亮暗条细丝以及随后出现的垂直喷流, 这为暗条内部的分量重联机制提供了宝贵的直接观测证据。本研究的一大亮点在于将小尺度的分量重联机制与大尺度的暗条分裂以及双层暗条形成联系起来, 意味着分量重联机制拥有影响大范围日冕参数的潜力, 这可能有利于加深对日冕加热问题的认识。

该研究得到了国家自然科学基金, 云南省兴滇人才支持计划-科技领军人才项目、中国科学院“西部之光”人才培养计划、深圳市重点实验室(筹建启动)项目以及太阳活动与空间天气国家重点实验室专项研究基金的支持。

图(a)的黑色虚线展示了暗条内具有小角度错位特征的增亮细丝,其余图片展示了随后出现的垂直喷流以及相关的DEM分析结果。

附件下载: