云南天文台在小行星族群Phocaea物理性质的研究上取得重要进展

基于空间的GAIA和TESS巡天项目以及地面的云南-香港宽视场测光(YNHK)巡天项目的观测数据,中国科学院云南天文台系外行星/太阳系小行星研究团组的研究人员对太阳系中古老的小行星族群Phocaea开展了深入研究。首次测定了其部分成员小行星的密度和多孔度,并推测该小行星族群是H型球粒陨石的源头。近日,这项成果在国际天文学期刊The Astronomical Journal上发表。博士研究生徐肖云和王晓彬研究员为论文的共同第一作者,王晓彬研究员为论文的通讯作者。

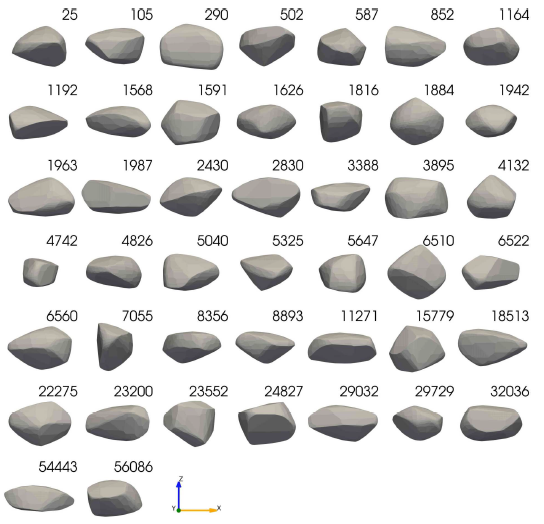

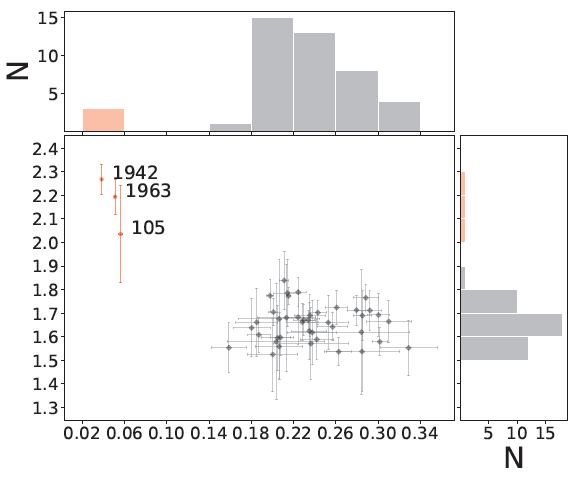

小行星族群由小行星带内的母体碰撞而形成。研究小行星族群成员的物理性质,不仅可以探索小行星族群的起源和演化,还可以了解碰撞前母体的信息。成员众多的Phocaea小行星族群是小行星带内用来认识碰撞演化的一个重要样本。本项研究对该族群天区内的44颗小行星的大小、形状、自转参数、物质组成以及几何反照率进行了精确的测定(参见图1)。利用小行星几何反照率pv对相位曲线倾斜参数βs的分布,研究人员剔除了3颗不属于这一族群的小行星(图2中的红色点)。

图1. 44颗小行星的三维形状,其中Z轴为自转轴。

图2. 44颗小行星的pv对βs的分布。

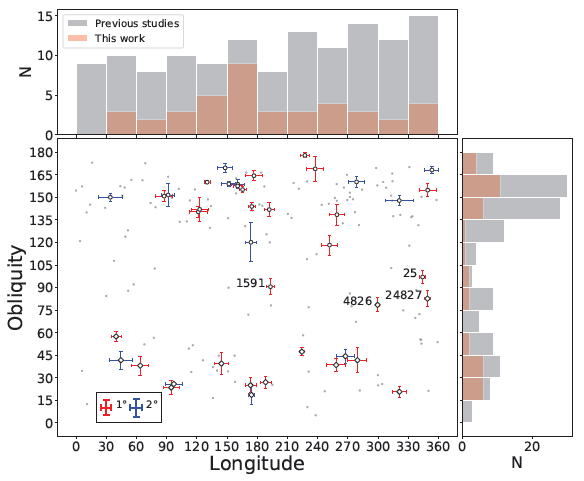

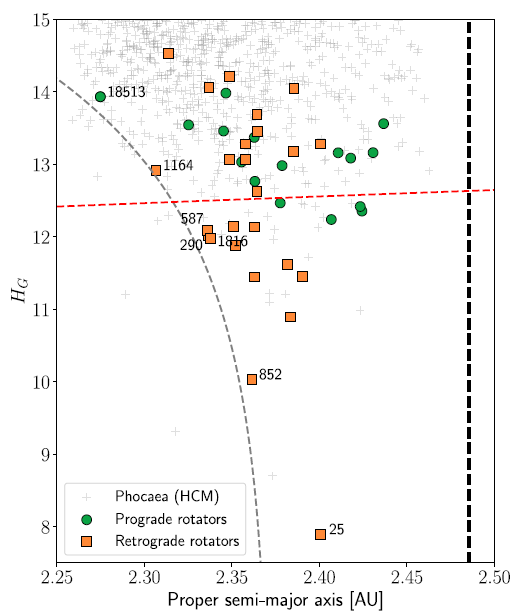

从确认的41个族群成员小行星的自转轴指向分布(参见图3),研究人员解析出了YORP效应对小行星自转的长期影响:正转小行星自转轴的倾角(自转轴与轨道面法线之间的夹角)趋向35度,逆转的则集中在155度附近,逆转与正转小行星数量的比值为26:15。基于族群成员小行星的轨道半长轴对直径(绝对星等)的分布(图4),可以看到逆转成员(桔色方块)多数分布在V形区域中线的左侧,而正转成员(绿色圆点)则多数分布在V形区域中线的右侧,这证实了Yarkovsky效应引起的小行星轨道变化与小行星的自转方向有关。碰撞形成的正转碎片被向外推,进入与木星的3:1平均运动共振带(图4中黑色虚线处)。这些进入共振带的碎片会被弹到地球附近,成为近地小行星。这就解释了Phocaea族群逆转小行星多于正转小行星的原因,同时还提供了该族群是近地小行星源头的佐证。

图3. 41颗成员小行星的自转轴指向的分布。

图4. Phocaea 族群成员小行星的轨道半长轴对绝对星等的分布。灰色符号为所有成员,彩色符号为本项研究关注的成员。

基于所测定的成员小行星轨道的Yarkovsky漂移率,首次得到了5颗成员小行星的密度和多孔度。其中,小行星(852)的密度最大(3.54g/cm3),接近H型球粒陨石的平均颗粒密度(3.72g/cm3);小行星(290),(587) 和 (1164)的多孔度大于41%,反映了它们的“碎石堆”结构。据此,研究人员推测Phocaea族群是H型球粒陨石的源头。

未来,这一研究方案将应用于对中国载人航天工程巡天空间望远镜CSST获得的太阳系小行星的多色测光和光谱数据的分析,预计会为小行星带的起源和演化研究带来突破性的成果。

本项研究工作得到了国家自然科学基金委员会基础科学中心、云南省“兴滇英才支持计划”创新团队、中国载人航天工程巡天空间望远镜专项、国家自然科学基金等项目的资助。

附件下载: