云南天文台借助TTV技术探索多行星系统取得进展

伴随多个系外行星凌星巡天项目的运行,基于测光凌星法发现的系外行星数量已超过4300颗。使用长时间基线的空间与地基联合观测数据,研究人员不仅能够精确测定系外行星的轨道与物理参数,还可以借助系外行星的凌星中间时刻变化(Transit Timing Variation, TTV)现象在同一系统中发现“隐匿”的行星,尤其是低质量行星。

近日,中国科学院云南天文台系外行星/太阳系小行星研究团组的研究人员与其合作者,对典型“热木星”系统HAT-P-36、XO-2等开展了TTV研究,相关成果已经正式在国际天文期刊The Astronomical Journal上发表。硕士研究生王威龙为论文第一作者,王晓彬研究员为论文通讯作者。

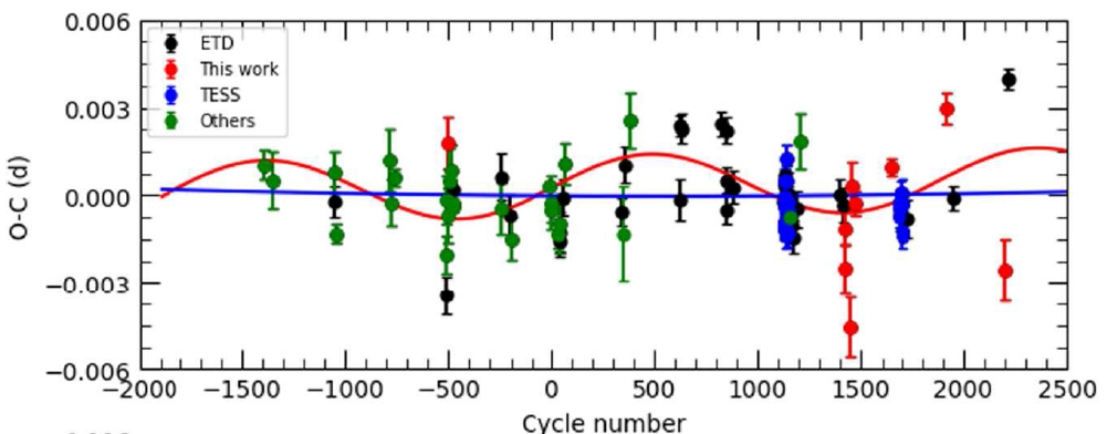

图1. HAT-P-36系统的TTV测量结果及利用轨道衰减模型和近星点进动模型得到的最佳拟合结果。蓝色曲线表示轨道衰减模型,红色曲线表示近星点进动模型。

基于中国科学院云南天文台1米与2.4米望远镜、中国科学院国家天文台0.85米望远镜以及TESS空间望远镜的凌星观测数据,研究人员利用马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法对这些行星系统进行了精细建模,提高了其行星轨道周期与系统物理参数的测量精度。

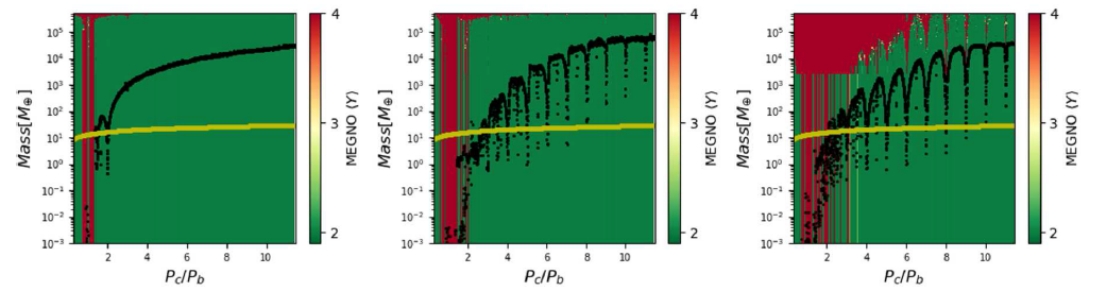

通过分析这些系统的TTV信号,研究人员发现,HAT-P-36 b存在近星点进动迹象(参见图1),其轨道偏心率e为0.00249 ± 0.00021,进动速率高达(3.4 ± 0.1) × 10-3 rad/周期,远高于由潮汐、恒星自转、广义相对论等机制产生的理论进动率,表明该系统可能存在尚未探测到的远轨道行星。研究人员还发现,XO-2 b的TTV信号应该源自近星点进动,e = 0.00066 ± 0.00006,进动速率为(5.1 ± 0.2) × 10-3 rad/周期,远大于相应的理论计算值。进一步地,通过联合分析TTV与视向速度曲线残差的标准偏差,研究人员推测系统中可能存在一颗质量低至0.4倍地球质量的摄动行星(参见图2)。

图2. XO-2系统中潜在的摄动行星的质量限制及其轨道长期稳定性。从左到右分别对应共面圆轨道构型、共面椭圆轨道构型和非共面椭圆轨道构型。黑色点表示根据TTV分析得到的摄动行星的质量上限,黄色曲线为由视向速度曲线残差约束得到的摄动行星的质量上限。绿色区域表示摄动行星的轨道处于稳定状态,红色区域则表示混沌状态。

本项研究工作得到了国家自然科学基金委员会基础科学中心、云南省“兴滇英才支持计划”创新团队与青年人才、中国载人航天工程巡天空间望远镜专项、国家自然科学基金等项目的资助。

附件下载: