云南天文台在双星黑子活动研究方面取得进展

近日,中国科学院云南天文台系外行星/太阳系小行星研究团组的研究人员与其合作者,系统地研究了云南-香港宽视场测光(YNHK)巡天项目新发现的两个活动双星的黑子活动区的分布与演化,相关结果发表在国际天文期刊The Astronomical Journal。博士研究生王建华为论文第一作者,顾盛宏研究员为论文通讯作者。

人们对恒星磁场活动的理解主要源自研究太阳活动所取得的结果。但是,太阳是一颗单星,而宇宙中超过一半的恒星是以双星的形式存在。由于潮汐和磁场相互作用,密近双星的磁场活动常常更加复杂。黑子活动区是恒星磁场活动的重要示踪物,对黑子活动的观测与研究,可以帮助洞察恒星内部磁场的特性。进一步地,研究双星的黑子活动,有助于梳理在双星相互作用影响下的恒星磁场活动规律,从而帮助完善磁场发电机理论。

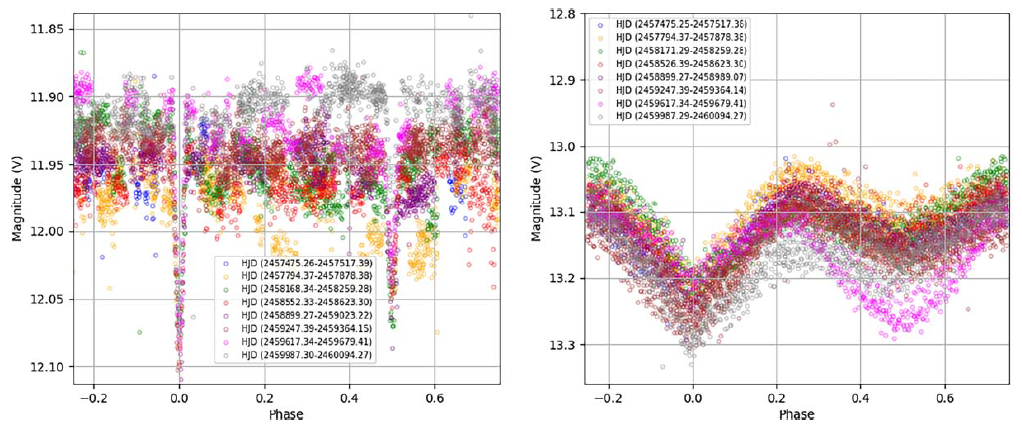

USNO-B1.0 0743-0306638和USNO-B1.0 0763-0282368是YNHK巡天项目新近发现的两个磁活动食双星,其光变曲线的食外部分存在显著的自转调制扰动(参见图1)。利用丽江观测站的2.4米望远镜附加YFOSC设备,研究人员观测了这两个双星的光谱,从而确认了这些扰动源自双星的黑子活动。

图1. 两个活动双星的长期光变曲线。

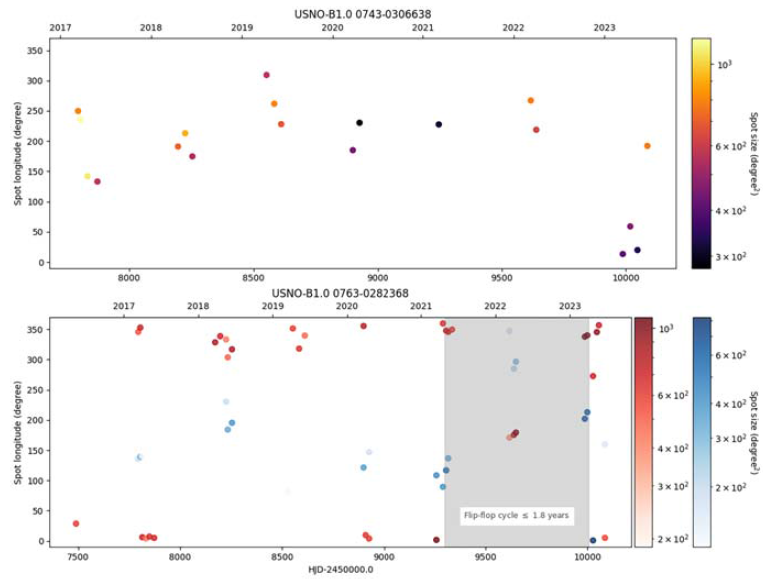

基于综合光变曲线技术,研究人员分析了YNHK巡天项目获取的长达7-8年的测光数据,确认这两个双星系统中的黑子活动主要来自它们的主星。通过进一步分析这些黑子在不同时期的分布和面积等信息,发现这两个系统主星表面都存在两类活动区:极区黑子和低纬黑子,并且极区黑子的寿命比低纬黑子更长。比较而言,短周期双星系统USNO-B1.0 0763-0282368主星的黑子活动区的经度分布主要集中在面向伴星的区域;而对于长周期双星系统USNO-B1.0 0743-0306638来说,就没有这样的特征。这表明,双星黑子活动区的分布受到了主星和次星之间潮汐相互作用的影响(参见图2)。

图2. 两个双星系统中主星的黑子经度与面积的演化。

目前,YNHK巡天项目已经发现了几十个活动双星。未来,研究人员将会对更多的样本开展细致的研究,从而更好地限制相关的理论模型。

本项研究工作得到了国家自然科学基金委员会基础科学中心、云南省“兴滇英才支持计划”创新团队、中国载人航天工程巡天空间望远镜专项、国家自然科学基金等项目的资助。

附件下载: