云南天文台对LAMOST DR8中早型速逃星取得新进展

近期,中国科学院云南天文台郭彦君博士与合作者在国际天文学期刊《天体物理学报增刊》(The Astrophysical Journal Supplement Series)上发表了基于LAMOST DR8中早型速逃星星表及其性质的研究工作。该研究通过利用LAMOST DR8中已发表的早型星星表及其视向速度测量值,结合Gaia DR3所提供的天测数据,证认出了229颗早型速逃星,并对这些恒星的物理性质进行了分析。该样本是目前已知基于Gaia天测数据,并具有一致性视向速度测量的最大速逃星样本。

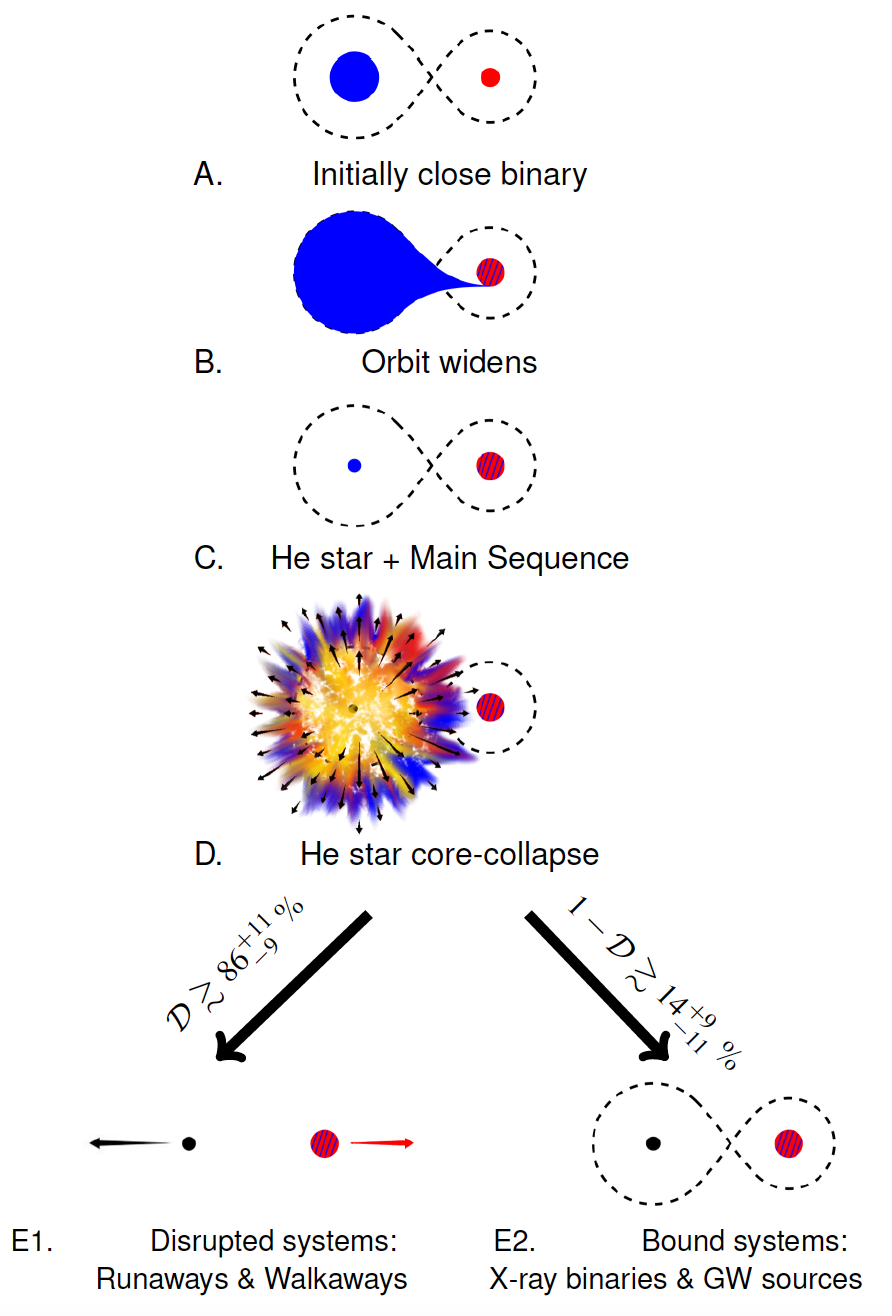

图一:速逃星的双星超新星形成途径 Renzo et.al (2019)

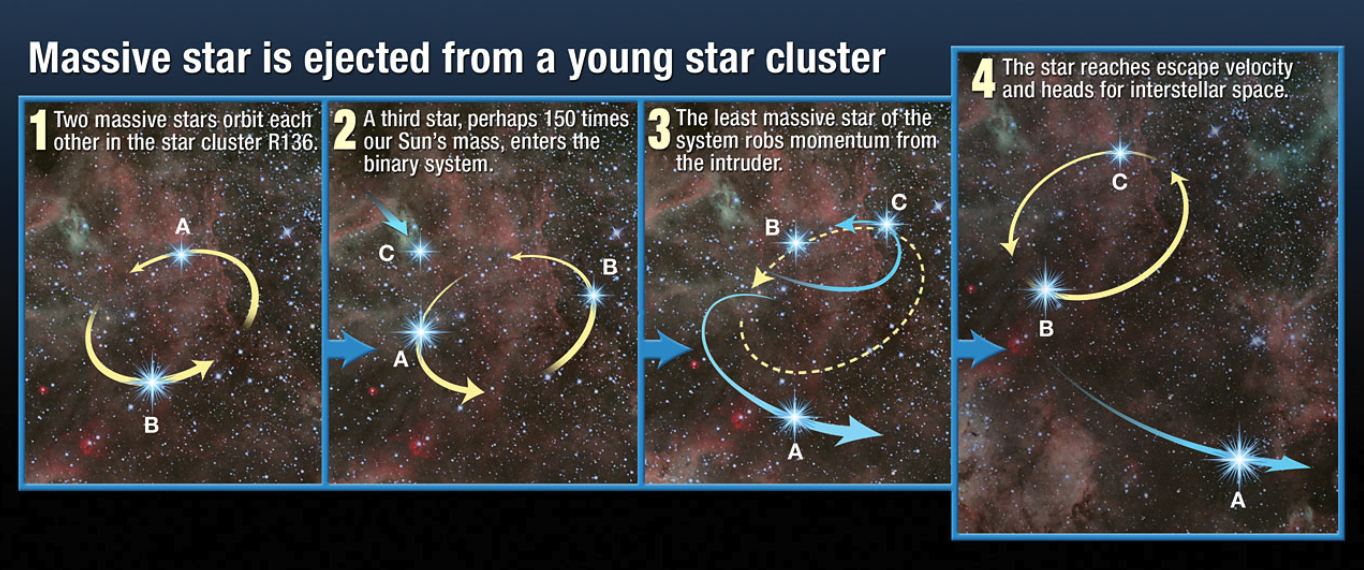

大约30%的O型星和5-10%的B型星,通常以大于30-40 km/s的本动空间速度在银河系中运动,这类恒星被称为“速逃星(runaway star)”。这类恒星在研究银河系结构和超新星爆炸等前沿课题中扮演着重要角色。速逃星的形成机制主要可以归结为两种。一种是双星超新星图景(如图1),即在一个致密双星系统中,当质量更大的恒星在经历非对称核坍缩超新星爆炸时,其伴星会被抛射出从而形成速逃星。这对我们理解超新星爆炸模型、特殊双星系统、双星演化等具有重要意义。此外,速逃星也可能通过密集星团中多体系统间的相互作用被抛射出来(动力学抛射图景,如图2),这对我们理解星团的动力学过程十分重要。

图二:速逃星的动力学弹射途径(https://esahubble.org/images/heic1008d/)

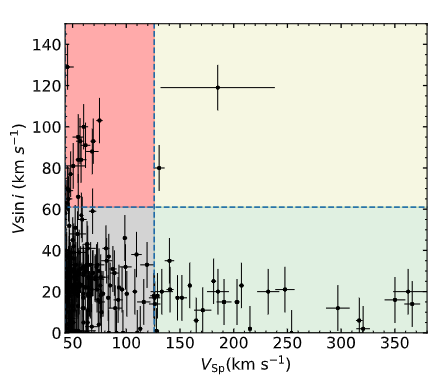

该研究通过LAMOST DR8所释放的4432颗大质量早型恒星样本(主要为B型恒星)及其视向速度,结合Gaia DR3天体测量数据,对该样本进行了空间动力学特征的研究,并证认出229颗早型速逃星。该样本是目前已知基于Gaia天测数据速逃星研究中,具有一致性视向速度且数量最大的样本。该研究给出了这批样本的投影自转速度和空间速度分布。结果发现在该样本中大部分速逃星具有较小的投影自转速度和空间速度,但几乎没有同时具有较大的投影自转速度和空间速度的速逃星(如图3)。这一特征可能与速逃星的形成途径密切相关。研究人员进一步探究了速逃星样本在银河系中的空间位置分布,发现大多数速逃星可能位于银河系薄盘内。通过对该样本中具有多次视向速度测量值的速逃星进行轨道分析,发现了两颗可能是速逃星双星的样本,其轨道周期分别为40天和61天。该星表为研究速逃星的起源提供了更具统计意义的参考样本,同时也为速逃星双星的理论起源提供观测约束。

图三:速逃星本动空间速度与投影自转速度的关系

附件下载: