云南天文台在毫秒脉冲双星领域获进展

南京大学郭云浪博士与中国科学院云南天文台王博研究员等人在毫秒脉冲双星领域获得了新进展,为最短轨道周期黑寡妇毫秒脉冲星PSR J1953+1844提供了一种供选择的形成通道。国际科学期刊英国《皇家天文学会月刊》(MNRAS)在线发布了这一题为“The He star donor channel towards the black widow PSR J1953+1844”的成果。

毫秒脉冲星的自转周期小于30ms,一般认为它们起源于中小质量X射线双星的演化。在吸积过程中,中子星从伴星上获取物质和角动量来加快自身的转速,最终使自转周期达到毫秒量级并导致表面磁场强度下降,这被称为脉冲星再循环过程。对毫秒脉冲星的研究可以用来限制中子星的物态方程。此外,短轨道周期毫秒脉冲双星是重要的低频引力波源。

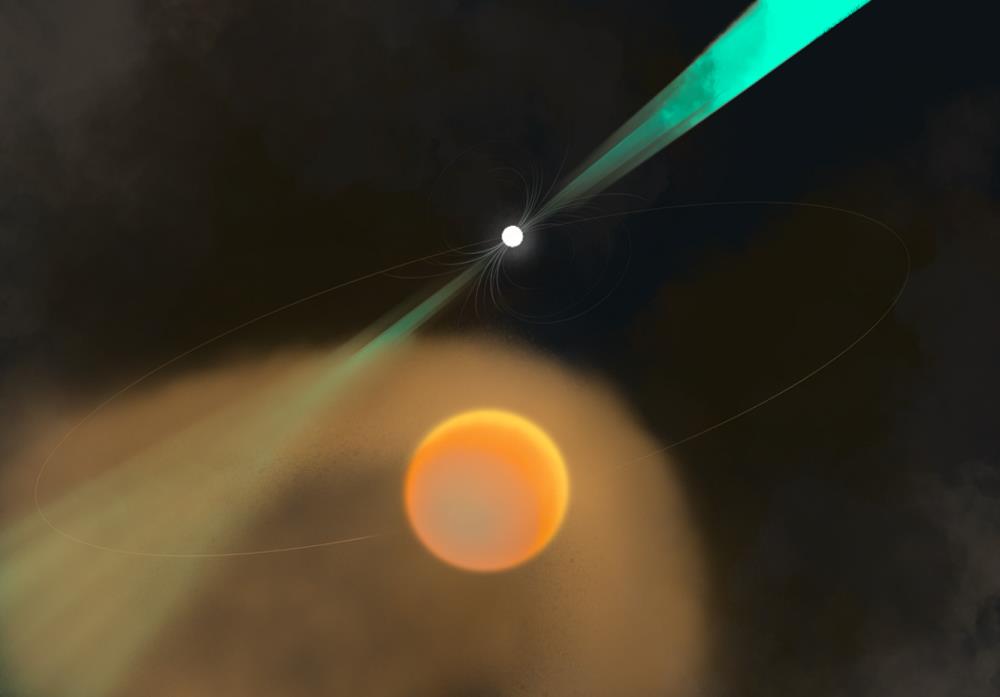

通过银道面脉冲星巡天项目,中国天眼FAST射电望远镜发现了最短轨道周期的毫秒脉冲星PSR J1953+1844 (即M71E),其轨道周期仅为53分钟,并且由质量函数得到的伴星质量为~0.01倍太阳质量。如此低的轨道周期和伴星质量意味着该系统可能起源于极致密X射线双星的演化。同时,该系统属于一类特殊的毫秒脉冲双星,即黑寡妇毫秒脉冲星,它们的伴星被脉冲星的脉冲辐射所烧蚀、蒸发,并逐渐被剥离掉物质(见图1)。基于王博研究员等人于2021年提出的形成极致密X射线双星的中子星+氦星模型,项目组进一步考虑了蒸发过程。由于PSR J1953+1844可能位于M71球状星团,研究人员在计算中考虑了低金属丰度对演化轨迹的影响。研究结果表明该通道能够解释PSR J1953+1844的系统特征(见图2),该脉冲双星系统最终将演化成为孤立毫秒脉冲星。

该成果受到了国家杰出青年科学基金、兴滇英才支持计划“云岭学者”专项及中国科学院西部之光交叉团队专项计划等项目的支持。

图1.毫秒脉冲星的脉冲辐射蒸发伴星示意图

图2.观测样本和模拟结果的对比

附件下载: