云南天文台跟踪变脸活动星系核发现新现象

近日,中国科学院云南天文台丽江天文观测基地卢开兴与国内外合作者,首次获得活动星系核宽发射线演化的完整序列。该研究为认识活动星系核演化提供了新信息。论文《Mrk 1018核区几十年变脸转换过程中的短暂复活》(A Short-lived Rejuvenation During the Decades-long Changing-look Transition in the Nucleus of Mrk 1018)发表在国际天文学期刊《天体物理学期刊增刊》(The Astrophysical Journal Supplement Series)上。

论文接受发表后,在预印本网站(arXiv)公开,立即收到一些国外同行的好评,其中活动星系核统一模型描绘者之一,天体物理学家Robert Antonucci在邮件中写到:I do think this work is excellent or I wouldn't have written.

活动星系核位于星系中心,其辐射能可达太阳的十到十万倍。观测认证的活动星系核近百万,它们具有诸多共同的观测特征,但也在越来越丰富的观测资料中呈现出复杂性。如宽发射线是活动星系核最显著的观测特征之一,越来越多活动星系核在年到几十年的时间尺度上表现出变脸现象,即宽发射线的消失、出现以及反复现象,它们通常被称为变脸活动星系核。

跟踪观测变脸活动星系核是揭示变脸现象,认识活动星系核演化性质的必要手段之一。Mrk 1018是最早认证的变脸活动星系核之一,从2017年开始,研究人员利用云南天文台丽江2.4米望远镜对其进行低采样光谱跟踪。

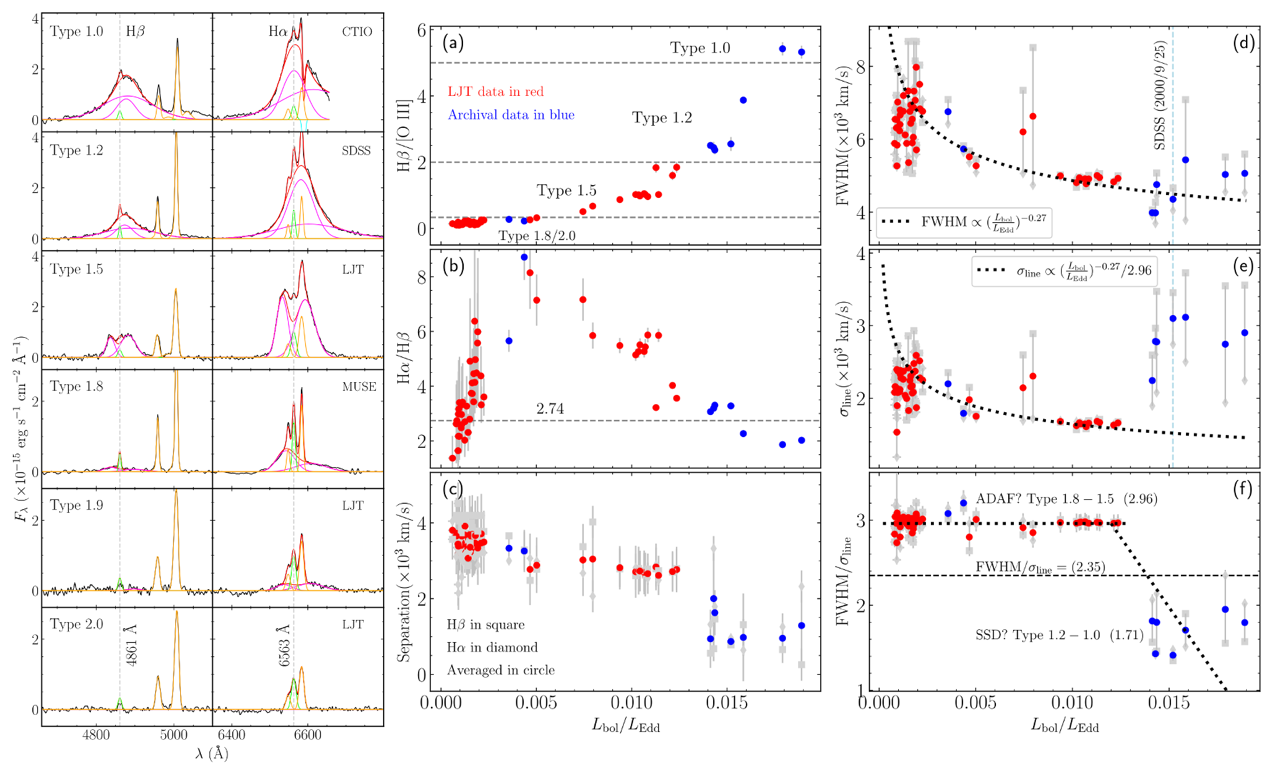

通过八年坚持, 研究人员终于成功捕捉到Mrk 1018在2020年的短暂复活及一次完整变脸过程,给出了活动星系核变脸现象的全新记录。结合近40年的历史资料,通过综合分析,他们发现Mrk 1018宽发射线演化遍历谱线I型、II型及所有中间型(见附图)。该研究首次给出了活动星系核宽发射线演化序列的最完整记录。

在45年的时间尺度上,在1000倍爱丁顿比(吸积率)的变化空间中,在可用的数据资料下,研究人员穷尽分析Mrk 1018宽发射线特性(见附图),取得如下成果:发现吸积率直接驱动了谱型转换和发射线形状转换;发现宽线巴尔莫减缩的单调增转向单调减现象;发现宽发射线辐射区在低吸积率情形下的径向长期维里化现象。这些现象对认识变脸活动星系核和宽发射线辐射区具有价值,研究人员接下来的工作将继续探索这些新现象的普遍性。

该工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国载人航天工程、云南省“兴滇英才”计划、云南省科技计划、中国科学院人才支持计划的资助。

左边两列子图:Mrk 1018宽线谱型的全覆盖

右边两列子图(a-f):谱型,宽线巴尔莫减缩,宽线双峰分离,宽线半高全宽,宽线速度弥散和宽线形状与爱丁顿比的关系

附件下载: