云南天文台在暗物质晕对黑洞吸积盘辐射与成像特征的影响研究中取得新进展

近日,一项关于暗物质晕如何影响黑洞周围吸积盘物理性质与观测特征的理论研究取得重要进展。相关成果发表于《欧洲物理杂志C》(The European Physical Journal C),由中国科学院云南天文台恒星物理研究团组与贵州大学物理学院的研究人员合作完成。该工作系统研究了在Dehnen型暗物质晕环境中,史瓦西黑洞周围几何薄吸积盘的辐射特性及其在强引力场中的观测图像,揭示了暗物质分布对吸积过程和黑洞阴影观测的显著影响。

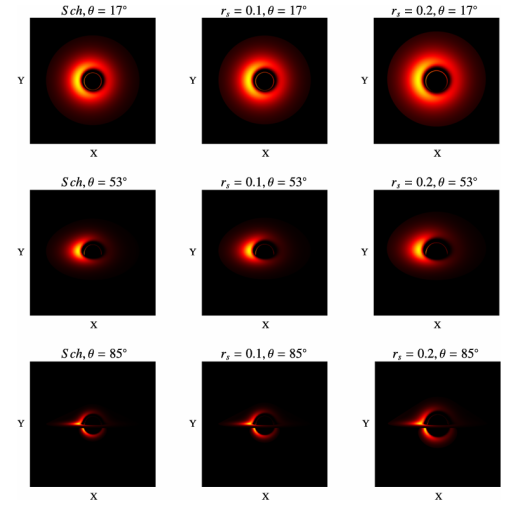

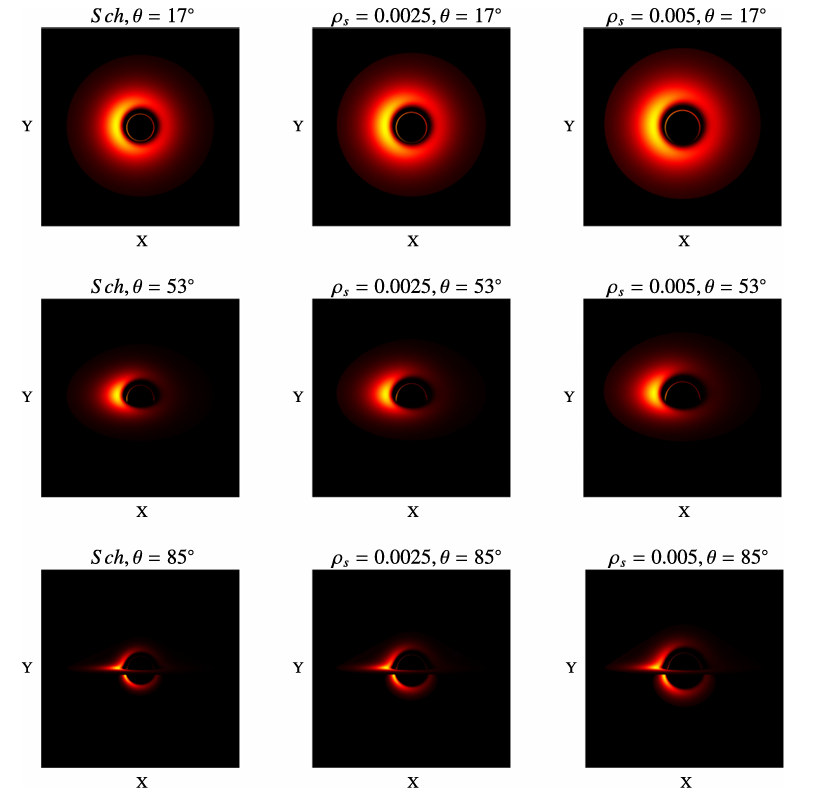

研究基于经典的Novikov–Thorne模型,分析了当黑洞嵌入一个具有特定密度参数(ρₛ)和尺度半径(rₛ)的暗物质晕时,吸积盘的能量通量、温度分布和发射谱的变化。结果表明,随着暗物质晕参数的增大,吸积盘的整体辐射强度和温度显著降低。其物理机制在于,暗物质提供的额外引力势削弱了物质在吸积过程中释放的引力结合能,导致吸积盘变得更冷、更暗。更为重要的是,研究发现暗物质的存在会显著改变黑洞在强引力场中的观测图像。随着ρₛ和rₛ的增加,吸积盘的直接和次级图像在水平和垂直方向均向外扩展,且这种膨胀在高倾角时尤为明显。这意味着黑洞的阴影和光子环的表观尺寸将因暗物质晕的存在而增大。

2019年,EHT(Event Horizon Telescope, 事件视界望远镜)首次发布了M87星系中心超大质量黑洞的影像,揭示了一个明亮的环状结构环绕着中心的暗区——即所谓的“黑洞阴影”。这一光环主要由吸积盘中高温等离子体发出的同步辐射形成,而阴影则对应于光子被捕获的临界区域,其大小和形状直接受黑洞质量、自转以及周围时空几何的影响。吸积盘的亮度分布、光环的对称性、阴影的尺寸乃至偏振结构,都携带着关于吸积流动力学、磁场构型乃至周围物质分布(如暗物质晕)的关键信息。因此,高分辨率黑洞影像是检验广义相对论、探索吸积物理乃至探测新物理效应(如暗物质)的重要窗口。

研究指出,在黑洞质量、吸积率和观测角度固定的条件下,暗物质晕的性质会在吸积盘的热力学行为和视觉形态上留下可观测的独特印记。具体表现为两个关键信号:(1)相同条件下吸积盘辐射通量和温度的系统性抑制;(2)黑洞阴影和光子环表观尺寸的各向异性增大,尤其在高倾角系统中更为突出。这些理论预测为利用高分辨率观测设备(例如EHT)探测星系中心超大质量黑洞周围的暗物质密度分布提供了新途径。通过将EHT的成像与光谱数据和包含暗物质效应的理论模型进行比对,未来有望对星系中心暗物质的密度轮廓进行有效限制或探测。

该研究由云南天文台李志博士和贵州大学于建成博士合作完成,成果得到国家自然科学基金委基础科学中心项目、国家重点研发计划项目、重点项目,以及云南省国际超新星研究重点实验室项目资助。

图1:不同倾角下的薄吸积盘的完整表观图像。左图固定ρₛ=0.03,右图固定rₛ=0.5。图中最左侧一列代表施瓦西黑洞。

附件下载: