云南天文台在恒星CME的探测与刻画上取得新进展

近日,中国科学院云南天文台系外行星/太阳系小行星研究团组在恒星星冕物质抛射的探测与刻画方面取得重要进展,相关研究成果发表在国际天文期刊《天体物理学杂志》(The Astrophysical Journal)。

与日冕物质抛射(Coronal Mass Ejection, CME)对空间天气的影响类似,恒星星冕物质抛射在系外行星系统中同样扮演着至关重要的角色,是系外空间天气变化的主要驱动源。研究表明,恒星CME及其伴随的高能粒子能够剥离行星大气、改变其化学成分,甚至损害生物组织,从而对行星上生命的诞生及长期存活构成威胁。此外,频繁发生的CME事件还会导致显著的恒星质量和角动量损失,进而影响恒星的演化进程。目前,多数可能的恒星CME是通过偶然观测特定恒星发现的,在长期的恒星监测数据中系统性地挖掘这些可能的事件则为该项研究工作提供了更为广阔的前景。

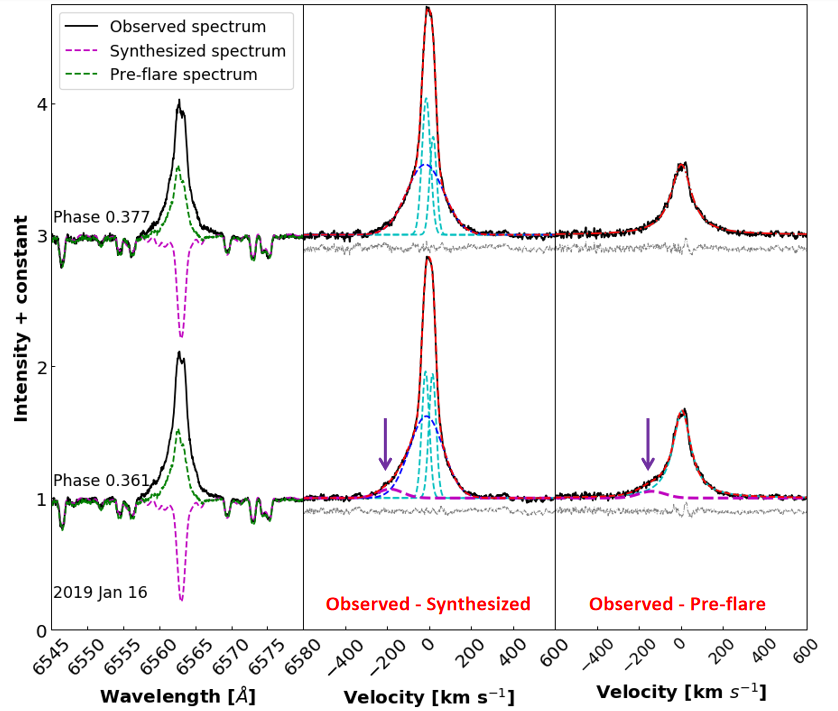

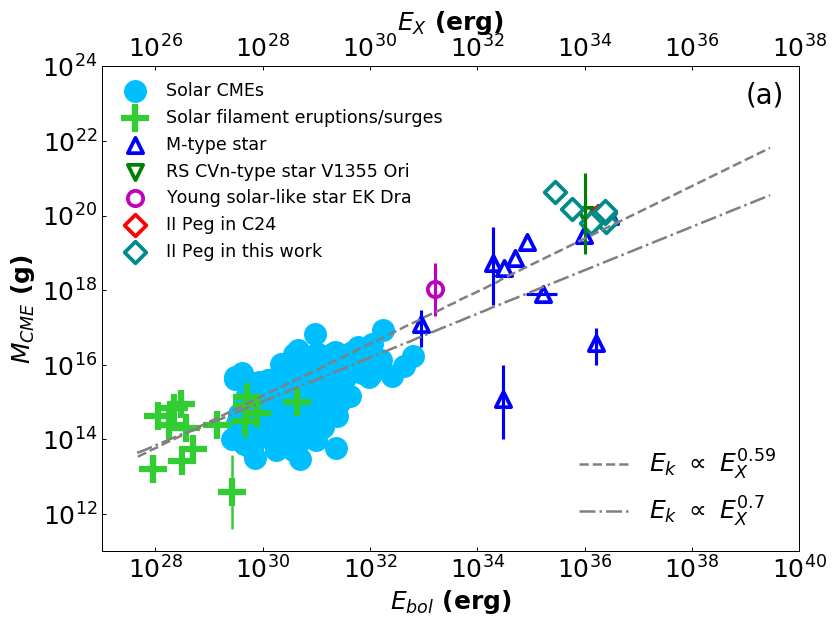

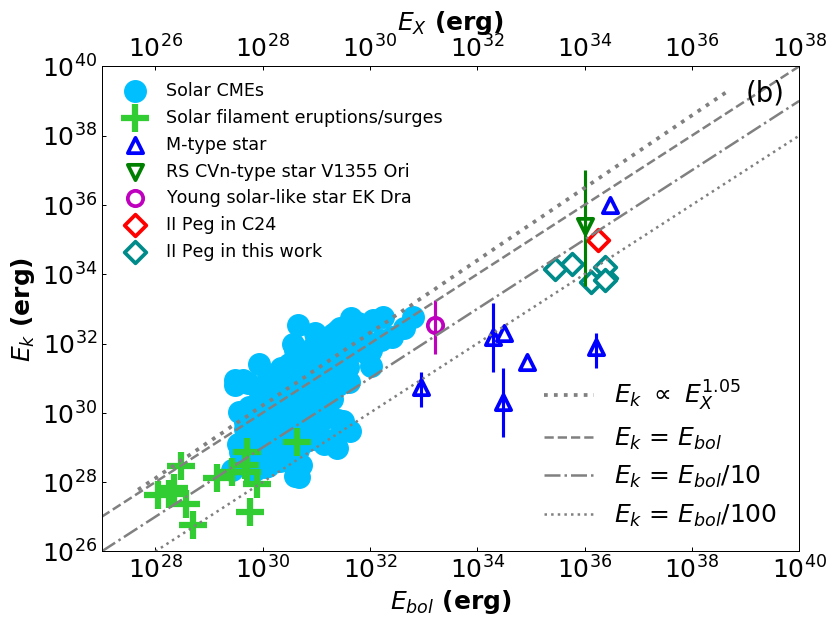

近年来,该研究团组的曹东涛博士和顾盛宏研究员依托国家天文台兴隆2.16米望远镜和云南天文台丽江2.4米望远镜的高色散摄谱仪,对恒星CME开展了系统的观测研究工作,在恒星II Peg上首次探测到了可能的CME事件(2024, ApJ, 963, 13)。为了深入探究II Peg上的CME现象,他们对该恒星自1999年至2022年的长期高色散分光监测数据进行了深度挖掘。通过分析Hα、Hβ和HeI D3谱线轮廓的特征,再次成功地识别出多个伴随强烈光学耀斑的CME候选(如图1所示)。进一步地,他们估算出这些CME候选的质量为1019–1020 g、动能为1033–1034 erg。将这些结果与太阳CME及其他恒星的CME候选的对应参数进行对比,有助于深入理解恒星CME的物理机制与特性。

本项研究工作得到了国家自然科学基金委员会基础科学中心、云南省“兴滇英才支持计划”创新团队、中国载人航天工程巡天空间望远镜专项、国家自然科学基金等项目的资助。

图1. 在恒星II Peg上探测到的CME候选。上方子图展示了耀斑爆发期间的Hα谱线轮廓特征以及通过不同分析方法识别出的高速运动成分(箭头所示)。下方子图对比了II Peg的CME候选与太阳CME以及其他恒星的CME候选在质量和动能上的差异。

附件下载: