云南天文台利用高分辨率数据揭示了宁静区暗条周围色球纤维的物理特性

近日,中国科学院云南天文台抚仙湖太阳观测和研究基地博士研究生董起帆和导师闫晓理研究员等人利用抚仙湖一米新真空太阳望远镜(NVST)的高分辨率观测数据,对宁静区暗条周围色球纤维的物理性质与振荡进行了详细研究,相关研究成果已于2025年9月19日正式发表在国际天体物理期刊《Monthly Notices of the Royal Astronomical Society》上。

研究团队以 2023 年 11 月 1 日NVST观测的宁静区暗条为研究对象,利用高分辨率 Hα 波段数据,结合太阳动力学观测台(SDO)的极紫外(EUV)数据、视线磁图以及羲和号卫星(CHASE)的全日面图像,对暗条周围 63 条色球纤维进行了细致分析,发现暗条两侧的色球纤维除了走向存在显著差异外,其余物理特性高度相似。它们寿命介于 150-650s,宽度为 320-850km,最大长度达 3-8.5Mm,投影速度及减速度分别为 7-29 与 45-474

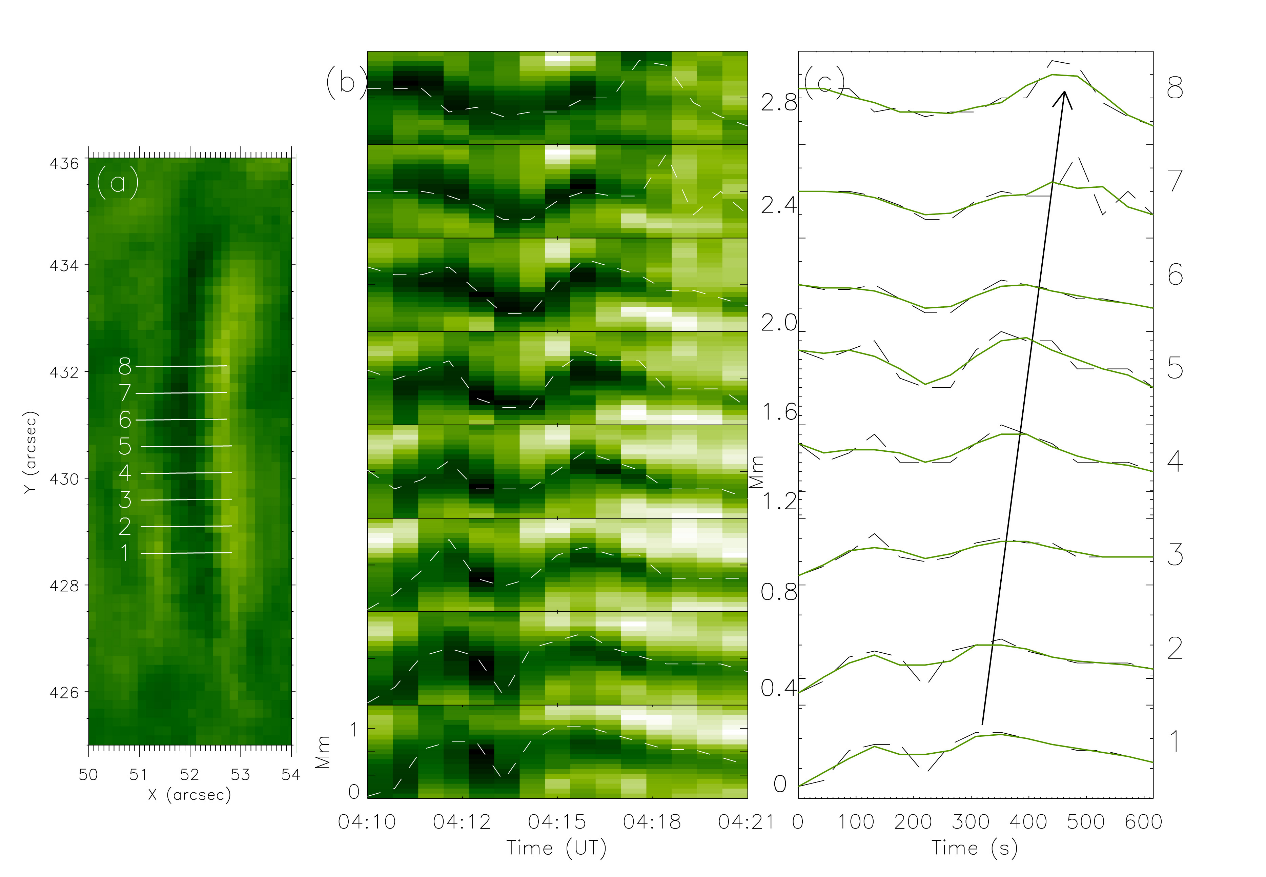

与 45-474 。在振荡特性研究方面,团队通过运动放大算法增强微弱信号后,在部分纤维中识别出横向振荡现象,其周期为 269-289s,相速度为 13.7-25.8km/s,符合磁流体力学(MHD)扭结波的传播特征。通过功率谱分析,获得纤维的主导振荡周期主要集中在 4.8-6.6分钟(2.5-3.5mHz)(图1),且纤维区域的振荡功率显著高于周边环境,最大值出现在纤维根部。能量估算表明,这些振荡波携带的能量通量为 0.4-6.5

。在振荡特性研究方面,团队通过运动放大算法增强微弱信号后,在部分纤维中识别出横向振荡现象,其周期为 269-289s,相速度为 13.7-25.8km/s,符合磁流体力学(MHD)扭结波的传播特征。通过功率谱分析,获得纤维的主导振荡周期主要集中在 4.8-6.6分钟(2.5-3.5mHz)(图1),且纤维区域的振荡功率显著高于周边环境,最大值出现在纤维根部。能量估算表明,这些振荡波携带的能量通量为 0.4-6.5 ,不足以单独维持色球层所需能量。

,不足以单独维持色球层所需能量。

该研究结果支持了纤维是由磁声冲击驱动的这一观点,为理解太阳色球层能量来源和传输提供了新的观测依据。同时,成果充分验证了 NVST 在色球精细结构观测中的高时空分辨率优势,以及我国多设备协同开展太阳物理研究的能力。

此项研究得到中国科学院战略性先导科技专项、国家杰出青年科学基金和面上项目、云南省太阳物理与空间目标监测重点实验室、云南省基础研究计划等项目的资助。

图1:幅(a)为纤维结构的放大视图。白线表示用于分析横向振荡的位置。幅(b)为位置1-8对应的时空图。幅(c)为拟合最小强度曲线。

附件下载: