云南天文台在心跳星领域取得系列研究进展

中国科学院云南天文台双星与变星研究团组李敏榆博士和朱俐颖研究员等在心跳星领域取得系列研究进展,相关成果已发表于《天文学杂志》(AJ)、《天体物理学杂志增刊》(ApJS)、《天体物理学杂志》(ApJ)和《皇家天文学会月刊》(MNRAS)等国际知名天文期刊。

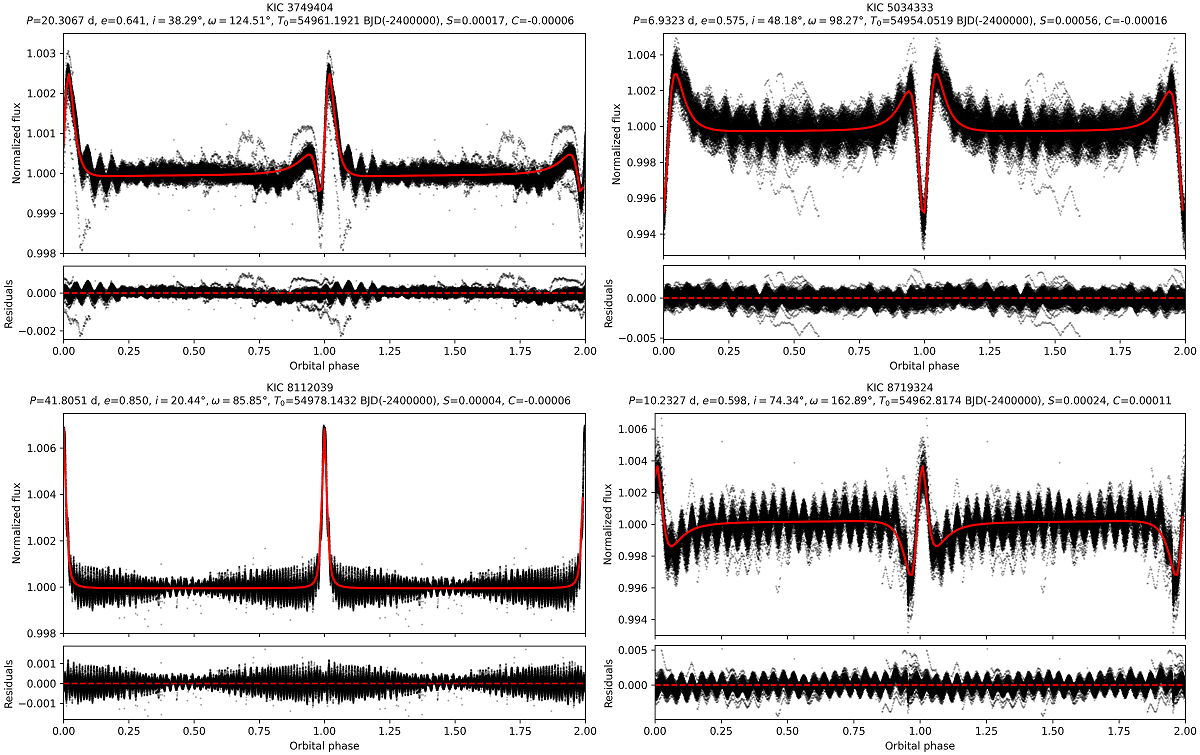

心跳星是一类具有偏心轨道的分离双星系统,其光变曲线形态与心电图相似。系统中普遍存在由时变潮汐力激发的g-mode脉动现象,即潮汐激发振荡。这类天体是研究偏心轨道双星形成和演化以及探讨子星在强潮汐作用下内部结构变化的理想实验室;同时也是探究潮汐激发振荡特性和寻找特殊天体等的重要场所。图1展示了四个具有潮汐激发振荡特征的心跳星光变曲线示例。

图1:四个含潮汐激发振荡的心跳星光变曲线示例。

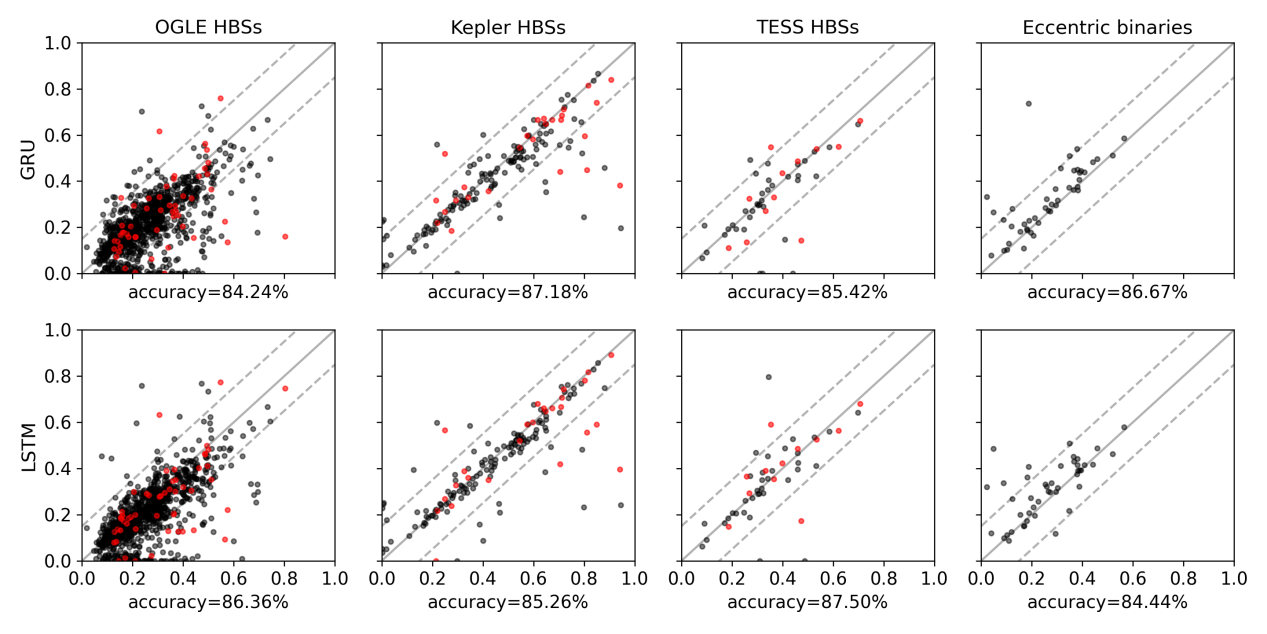

针对心跳星光变曲线形态多样导致的自动识别困难的问题,研究团队近期首次提出利用光变曲线傅里叶频谱的轨道谐波作为特征值,训练神经网络实现自动识别心跳星。训练完成的神经网络对已知心跳星的识别准确率达86%,对含潮汐激发振荡系统同样有效(如图2所示)。该自动识别方法具有普适性,已申请一项发明专利:“一种基于神经网络的周期变星光变曲线分类方法”(申请号:CN202510225892.3),目前处于公开阶段。

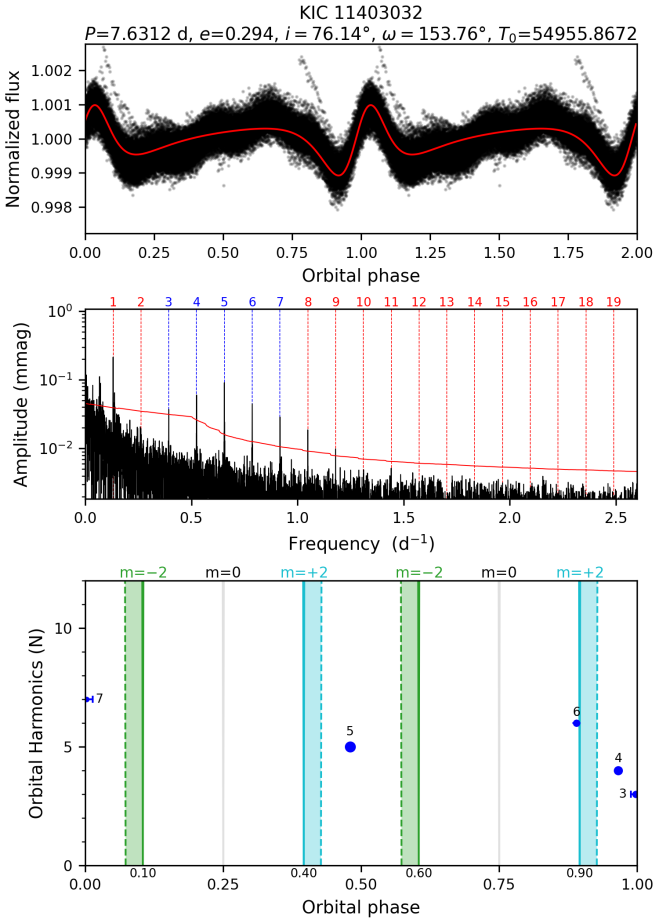

基于开普勒空间望远镜的高精度连续不间断的测光数据,团队系统性地开展了心跳星的分析研究工作,对开普勒心跳星目录中的153个系统进行建模,获得了包括轨道周期、偏心率、倾角、近星点辅角、近星点时间在内的轨道参数,构建了目前最大的Kepler心跳星参数表。研究团队在开普勒心跳星样本中新发现21个具有潮汐激发振荡的心跳星样本,并开发了自动化识别谐波与非谐波潮汐激发振荡的程序,对14个开普勒心跳星进行潮汐激发振荡脉动相位与模式识别,基于l=2、m=0或±2的脉动理论研究了其内部结构特征(图3展示KIC 11403032的分析示例)。

该系列成果将为TESS空间卫星及我国未来空间卫星CSST和ET巡天数据的心跳星研究提供重要方法支撑。研究获得云南省基础研究计划项目、中国科学院国际伙伴计划、中国载人航天工程、中国科学院“西部之光”人才培养计划、云南省基础研究专项、云南省兴滇英才支持计划等的资助。

图2:使用已知的OGLE、Kepler和TESS心跳星以及偏心轨道双星对神经网络的测试结果。其中红色点代表含潮汐激发振荡的心跳星,黑色点代表不含潮汐激发振荡的心跳星。

图3:KIC 11403032的潮汐激发振荡及其脉动相位与模式分析示意图。

附件下载: