云南天文台在太阳暗条磁场结构方面取得研究进展

近日,中国科学院云南天文台抚仙湖太阳观测和研究基地闫晓理研究员等人利用NVST和ONSET等太阳望远镜数据,通过追踪太阳耀斑物质运动轨迹示踪出完整的太阳暗条磁场结构,从而揭示了太阳暗条爆发前真实的磁场结构是具有非常复杂缠绕结构的磁绳。该研究成果于近期发表在《天体物理学杂志》(The Astrophysical Journal)上。

利用太阳色球谱线成像观测到日面上暗黑的条状结构称为太阳暗条,当它们转到日面边缘,呈现出亮的结构,称之为日珥,是太阳大气中非常壮观和特殊的等离子结构。太阳暗条的温度(约104K)比周围日冕温度低100倍,密度(电子密度109-1011 cm-3)比周围日冕高100倍。太阳暗条根据其在日面出现位置不同分为太阳活动区暗条(处在太阳活动区内),太阳宁静区暗条(处在宁静区中)和中间暗条(一端处在活动区,另外一端处在宁静区)。它们通常形成在太阳磁场极性反转线上,与太阳爆发活动密切相关。太阳暗条爆发往往伴随着太阳耀斑(solar flare)和日冕物质抛射(CME),是空间天气的主要驱动源。太阳暗条的磁场结构由于不能被直接观测到,只能通过理论模型和数值模拟来研究。目前存在两种流行的观点:一种观点认为暗条的磁场结构为剪切的磁拱组成,另一种观点认为暗条的磁场结构是具有扭缠结构的磁绳。

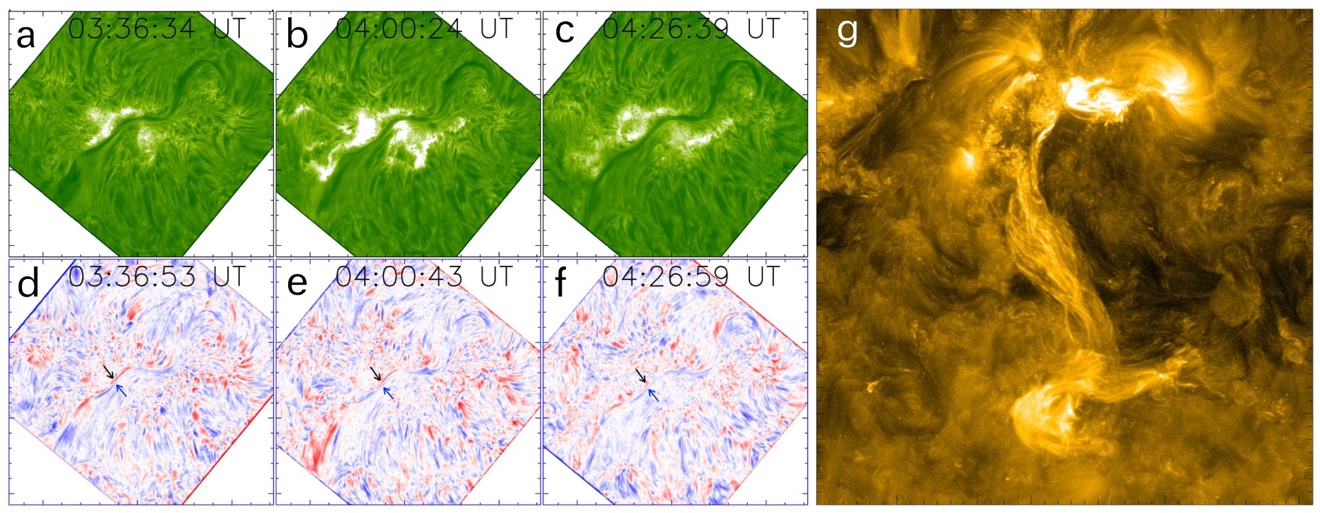

为了研究太阳暗条的磁场结构,特别是在暗条爆发前的磁场结构,研究人员利用一米新真空太阳望远镜(NVST),光学和近红外太阳爆发探测望远镜(ONSET),太阳动力学天文台(SDO)等多波段光学、极紫外图像数据和HMI的磁场数据,对出现在2018年4月3日日面上的中间暗条进行了详细研究。该暗条一端处在活动区 NOAA 12703,另外一端处在宁静区中, 是一个典型的中间暗条。由于该活动区产生一个B级太阳耀斑,耀斑物质被注入到暗条通道内,热的耀斑物质沿着暗条的磁场结构从暗条的一端运动到另外一端。研究人员利用不同时刻观测图像叠加和图像最大值融合等方法通过追踪热的等离子体物质运动,非常清楚地示踪出来暗条的磁场结构。他们发现暗条具有非常复杂的扭缠结构,暗条中心部分是由相互缠绕很强的磁力线组成,其外面还有几组缠绕较弱的磁力线包裹着中心部分,有些缠绕暗条主体的磁力线扎根暗条足跟部外面的区域。

该研究揭示太阳暗条的真实磁场结构,为太阳暗条形成和爆发的理论模型和数值模拟研究提供了很好的观测依据。同时也为研究类太阳恒星上暗条的形成和爆发起到很好的借鉴作用。

该研究成果受到中国科学院先导B项目、国家自然科学基金杰出青年基金项目和云南省太阳物理重点实验室等项目的资助。

左图:NVST观测的H-alpha线心像(a-c)和重构的多普勒图(d-f);右图:EUV图像强度极大值融合图(g)

附件下载: